Les étudiants sud-américains. Des mobilités variées – Des projets ambitieux

Catherine Agulhon

Paris Descartes-Cerlis

2016

La mobilité internationale des étudiants est un fait social qui mobilise tant le politique que la recherche. Cette mobilité n’est pas nouvelle, elle s’est développée dans les années soixante et, dès lors, a fait surgir différentes problématiques dont celles sur la fuite des cerveaux (Paul, Vinokur, 2008). Elle a accompagné la massification de l’enseignement supérieur. Mais la mobilité internationale est restée malgré tout un sujet discret et peu investi. Or, au début de ce vingt et unième siècle et dans le cadre de la mondialisation ou de le la société de la connaissance, la volonté politique des états d’accroitre leur attractivité n’a cessé de s’imposer (Bel, 2009). A cette volonté sont associées des formes d’institutionnalisation, pourrait-on dire, de la gestion des mobilités étudiantes. Des normes sont établies, des organismes gèrent ces mobilités, on pourra donner l’exemple de Campus France pour la France. En parallèle, les pays sont classés selon qu’ils sont importateurs ou exportateurs, ils le sont aussi selon leur attractivité. Les pays occidentaux restent les plus attractifs, même si les mobilités sud-sud se développent (Mazzella, 2009, 2014). Dans cet article, nous chercherons autant à préciser ce que l’on entend par mobilité internationale qu’à examiner les trajectoires et le vécu d’étudiants sud-américains en France. Pour ce faire, nous mobiliserons les textes officiels, les points de vue d’acteurs institutionnels, les enquêtes menées auprès des étudiants en France ou même en Amérique latine. Nous tenterons de cerner la part des Sud américains qui viennent en France, les causes de cette mobilité et les perceptions de ce séjour d’études. L’enquête de l’observatoire de la vie étudiante (OVE) nous offre quelques données sur lesquelles nous nous appuierons.

Rappelons tout d’abord qu’il est à la fois difficile de définir les contours de cette population mobile et ainsi de la classifier, il est tout aussi difficile de la quantifier et de suivre les méandres de trajectoires complexes et variées. Pour saisir cette population, il existe plusieurs modes de faire. Les institutions disposent d’enquêtes et de données recouvrées auprès des établissements d’enseignement supérieur (l’OCDE ou en France la DEPP), les organismes de gestion des mobilités ont leur propres statistiques (Campus France, par exemple), les ambassades font également leurs propres calculs, mais aussi les administrations d’état (préfectures…). Comme l’ont souligné de nombreux chercheurs ces données sont difficilement comparables, leurs bases sont différentes (Coulon et Paivandi, 2003 ; Ennafaa et Paivandi, 2008). En outre, la définition de la mobilité internationale pour études qui est donnée par l’UNESCO en 1999 n’est pas vraiment précise, elle est de la sorte insuffisante, un étudiant étranger : " c’est une personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur d’un pays ou d’un territoire où elle n’a pas sa résidence permanente".

Il existe donc un flou sur les contours de la population : qui est d’abord venu travailler est-il pris en compte, se sent-il en mobilité pour études ? Qui est venu en famille pour d’autres raisons que les études, appartient-il à ce groupe ? Qui détient une double nationalité est–il considéré comme étudiant étranger ? Les contours de la population sont mouvants ce qui joue sur la pertinence des données et leur comparabilité. En dernier lieu, tous les étudiants n’ont pas forcément intérêt à se déclarer à leur ambassade ou dans les enquêtes pour des questions administratives ou politiques. Néanmoins, nous pouvons mobiliser les données existantes pour approcher les sous-populations en question, leurs motivations, leurs trajectoires et leurs projets.

La France est l’un des pays les plus attractifs du monde, après les Etats-Unis, le Royaume Uni ou l’Australie. Elle cherche à conserver cette quatrième ou cinquième place par une politique d’accueil qui reste cependant entachée de déficits (tracasseries administratives, difficile accès au logement, bourses limitées). L’Amérique latine n’est pas, de plus, l’espace le plus proche de la France, en effet, les données de Campus France[1] montrent que la France se situe le plus souvent entre la troisième et la sixième position dans l’accueil (2° place après les Etats-Unis pour le Brésil, 3° place après les Etats-Unis et l’Espagne pour le Mexique, troisième place également pour la Colombie). L’attractivité des Etats-Unis (50% à 30% des étudiants mobiles, si ce n’est à Cuba) ne se dément pas, l’Espagne par sa proximité culturelle et linguistique garde également son attrait. En France, les Sud-américains cherchent un environnement culturel, un faible coût des études et une certaine qualité de vie (Agulhon et de Brito, 2009 ; Agulhon, 2015).

Nous disposons des données de l’enquête OVE 2013 sur les conditions de vie étudiante pour approfondir le sujet. Mais cette enquête n’a pas pour objectif de cerner la population qui nous intéresse. Elle ne s’adresse pas aux étudiants étrangers, elle n’est d’ailleurs pas représentative sur cette population hétérogène tout autant que spécifique. Elle peut donner, malgré tout, certains éclairages sur les parcours des étudiants, sur leur rapport aux études, leurs conditions de vie et leurs projets. Mais elle souffre de nombreux biais qui limitent l’analyse de notre population. De plus, comme dans beaucoup d’enquêtes de ce genre, la fiabilité des réponses est incertaine, les étudiants se méfient d’enquêtes qu’ils considèrent comme officielles ou administratives. Le nombre d’étudiants étrangers qui ont répondu à l’enquête est faible, car quand 12% des étudiants sont des étrangers dans la base de données SISE du MEN, 5,5% le sont dans l’enquête OVE. Leurs réponses ne sont pas toujours concordantes, tant par négligence ou étourderie que par méfiance, ou encore parce que le questionnaire est lourd et fastidieux. Une première exploitation a permis de dresser un certain bilan sur cette population étrangère (Agulhon Ennafa, 2016). Dans ce papier nous tenterons d’examiner les spécificités, s’il en est, de la population étrangère sud-américaine.

Nous nous appuyons donc sur l’enquête Conditions de vie de l’Observatoire de la vie étudiante de 2013, qui n’a pas été construite pour analyser spécifiquement les trajectoires des étudiants étrangers ce qui constitue un biais difficilement réductible. 40 911 étudiants ont répondu à cette enquête, dont 2 364 que nous considérons comme étrangers. Parmi eux, 318 individus de 20 nationalités différentes viennent d’Amérique du Sud. Les Brésiliens (23%), les Colombiens (20%) et les Mexicains (10%) sont les mieux représentés[2].

Tout d’abord, il est difficile de classer ces étudiants étrangers dans des catégories fiables et solides, de cerner leur statut. Plusieurs situations sont possibles, comme nous le verrons. Ils peuvent être en mobilité ou vivre en France depuis plusieurs années, ayant peut-être même fait le secondaire en France, ils peuvent avoir débuté leurs études en France ou être arrivés en cours d’études. Ils peuvent être venus à leur propre initiative ou dans le cadre d’un programme de mobilité. Ils peuvent s’inscrire en université après un assistanat de langues sans vraiment avoir eu d’objectif d’études au départ, mais parce que c’est la solution la plus simple pour rester en France.

La nationalité et la langue maternelle sont deux éléments sur lesquels on peut s’appuyer pour définir la population. Or, sur le corpus dont nous disposons (soit 318 étudiants venant d’Amérique du Sud ou de la région caraïbe), 17% déclarent le français comme langue maternelle. Certains sont Haïtiens ou Dominicains ce qui justifie en partie cette assertion. Mais, on est déjà là devant une interrogation sur le sens du terme « étudiant étranger » qui, selon les institutions, les enquêtes, les modes d’interrogation et de déclaration prendra un sens différent[3]. Nous avons reconstruit une variable qui distingue quatre catégories d’étudiants : ceux qui viennent à leur initiative et sur leurs propres moyens, ceux moins nombreux qui viennent dans le cadre d’un programme de mobilité, ceux qui reprennent des études alors qu’ils sont déjà en France, ceux qui ne se sont pas classés dans ces trois catégories et posent problème. Ils ont pu venir plus jeunes en famille, être venus travailler avant de reprendre leurs études, avoir suivi un conjoint, on ne pourra déterminer franchement l’organisation de leur trajectoire.

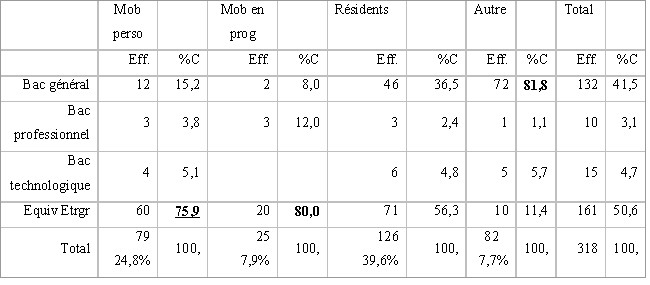

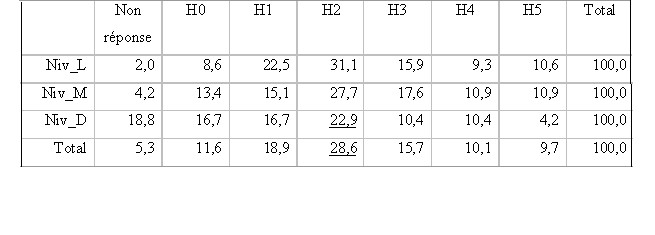

Tableau 1. Type de mobilité et type de certification en fin de secondaire

Khi2=100,8 ddl=16 p=0,001 (Val. théoriques < 5 = 16) V de Cramer=0,281

Les deux groupes les plus importants rassemblent les étudiants en mobilité individuelle (24,8%) et ceux qui se déclarent résidents et donc depuis plus longtemps en France (39,6%). La question du baccalauréat est révélatrice, elle est significative dans la construction de la trajectoire, mais correspond également à l’origine migratoire. Obtenir un baccalauréat est la preuve soit d’être venu déjà assez tôt sur le territoire français, soit d’entretenir des liens de proximité avec la culture française et suivre un cursus dans un lycée français à l’étranger. C’est le cas de la moitié des Sud-américains ayant répondu à l’enquête. Plus souvent ceux difficiles à classer (autre) 89%, plus souvent aussi ceux qui se déclarent résidents (44%). Mais on remarquera aussi que les Sud-américains obtiennent moins souvent un baccalauréat que les étudiants venus d’Afrique parmi lesquels les deux tiers ont obtenu un bac (Agulhon et Ennafaa, 2016). Là joue la proximité culturelle construite à travers la colonisation, doublée d’une proximité géographique.

Sans surprise, on a, dans cette population, plus de femmes que d’hommes (57%)[4], cette population est aussi relativement âgée, 59% ont 24 ans et plus, en parallèle 32% ont déjà acquis un diplôme de bac+3 ou bac+4, 36% un diplôme de bac+5 (ou plus). Cependant 25% sont encore en licence. On n’a malheureusement pas de données sur le niveau de diplôme à l’arrivée en France, ni sur la date d’entrée en France, dans cette enquête. Nos enquêtes précédentes nous permettent d’estimer qu’une grande part des étudiants arrive en France avec un premier diplôme, c’est sans doute le cas pour près de la moitié au moins des entrants de cette enquête OVE (Agulhon et Ennafaa, 201§, p4).

Pour compléter cette première approche, on peut faire appel à d’autres observations. Sur un petit échantillon d’étudiants (180) postulant dans un master professionnel de Paris Descartes (CIEF), près de la moitié des candidats viennent de l’étranger, ils se dispersent en quatre groupes, ceux qui viennent directement en master pour continuer des études amorcées dans leur pays (30%), ceux qui ont commencé en France en licence ou ont déjà commencé ou même achevé un premier master (36%), ceux qui reprennent des études en France après avoir travaillé dans leur pays (17%), ceux qui ont achevé un master ou un même un doctorat dans leur pays et reprennent des études équivalentes en France (17%). Globalement, cet exemple indique que ces trajectoires sont diversifiées et souvent longues et sinueuses.

La question de l’origine sociale n’est pas neutre comme on le sait, elle préside souvent aux possibilités stratégiques des individus et des étudiants en l’occurrence (Gérard, 2008). 27,7% n’ont pas donné la CSP de leur père, ce qui en creux nous indique un refus des étudiants d’être classés selon leurs origines familiales. Parmi ceux qui ont répondu, leurs origines sociales les situent plus souvent dans les classes aisées que d’autres sous-populations d’étudiants étrangers. 45,2% sont d’origine supérieure, 34,2% appartiennent, disent-ils, aux classes moyennes et seulement 20,4% aux classes populaires (32%, 47,4% et 20,7% pour l’ensemble des étudiants étrangers de l’enquête). On a donc une légère surreprésentation des classes aisées, ce qui correspond à la faible ouverture de l’enseignement supérieur sur ce sous-continent. Une majorité déclare que leurs parents ont fait des études supérieures (72,3%) ce qui semble beaucoup et appellerait un complément d’informations. Ce sont également ces jeunes d’origine sociale aisée qui fréquentent le plus souvent les grandes écoles françaises, même si cette sous-population est limitée (21,4%). Dans l’ensemble, la majorité, 71%, fréquente l’université et un bon nombre les LSHS, comme bon nombre d’étudiants étrangers ce dont rendent com les données de Campus France.

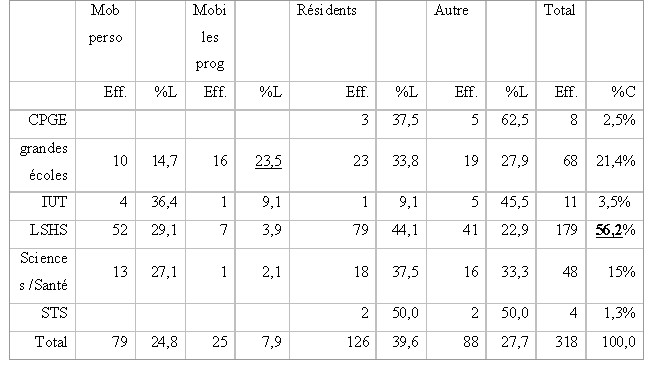

Tableau 2. Type de filières suivies et type de mobilité

Khi2=41,2 ddl=24 p=0,016 (Val. théoriques < 5 = 24) V de Cramer=0,18

On retiendra le poids ou l’attrait des universités qui tiennent sans doute autant à la connaissance spontanée des étudiants étrangers, qu’au coût élevé de la plupart des écoles et à leur mode de recrutement particulier et sélectif.

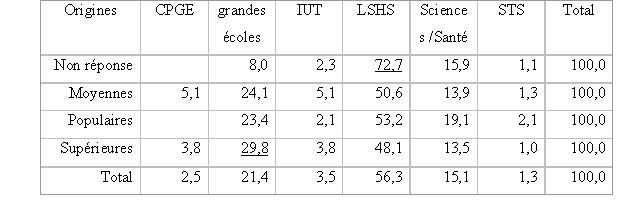

Tableau 3. Origine Sociale et filières d’études

La majorité est à l’université et surtout en LSHS, on l’a déjà souligné. 21,4% dans une grande école, plus souvent des jeunes d’origine aisée qui en revanche fréquentent un peu moins les filières LSHS que leurs congénères. C’est, en LSHS, curieusement que les jeunes ne répondent pas sur leurs origines sociales, peut-être que leur connaissance des enjeux de cette donnée les incite à se mettre en retrait, la question reste cependant ouverte.

La distribution de ces étudiants dans les trois cycles du supérieur les différencie quelque peu du reste des étudiants étrangers ayant répondu à l’enquête. En effet, la majorité est en licence, soit 47,5%. La part des jeunes en master est conséquente, mais inférieure à la moyenne (45%). Et même si le poids des doctorants étrangers parmi les doctorants est important, la part d’entre eux en doctorat est relativement faible (12% pour l’ensemble, 15% pour les Sud-américains). Campus France donne une répartition quelque peu différente pour les Sud américains : 38,2% en licence, 43,3% en master et 18,5% en doctorat. Plus encore pour l’Argentine 27% en doctorat et le Brésil 23%. Il semble donc que les étudiants de licence aient répondu plus volontiers à cette enquête de l’OVE ; on peut supposer que plus les étudiants vieillissent, plus ils se méfient de ce genre d’enquête plus ou moins institutionnelle.

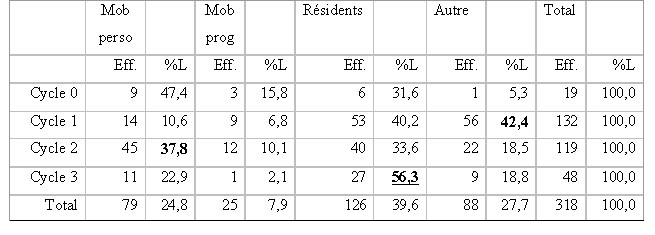

Tableau 4. Répartition selon le cycle d’études

Khi2=48,2 ddl=16 p=0,001 (Val. théoriques < 5 = 12) V de Cramer=0,195

On notera qu’un petit nombre suit une formation qui ne débouche pas sur un diplôme national. On notera encore que les modalités de la mobilité reflètent en partie les niveaux d’inscription. Les résidents sont plus souvent en doctorat, et effectivement, là depuis quatre voire six ans, ils se sentent plus insérés dans la vie sociale. Les jeunes qui ne sont pas inscrits dans un type ou autre de mobilité sont eux plus souvent en licence, ils sont peut être dans une forme moins « étudiante » de migration.

Le rapport aux études

Un certain nombre de questions de l’enquête permet d’évaluer l’investissement dans les études et la satisfaction dans ces mêmes études. Sans pouvoir approfondir véritablement ces questions, on esquissera certaines dimensions.

C’est en nombre d’heures selon les activités (cours, travail personnel, loisirs, travail rémunéré) qu’étaient posées les questions dont les réponses sont traduites selon l’intensité de 1 à 5. On peut distinguer trois groupes ceux qui investissent peu les études 30%, ceux qui les investissent moyennement (44,3%) et ceux qui s’y investissent beaucoup (19,8%). La majorité ne semble donc pas s’investir intensément.

Tableau 5. Degré d’investissement dans les études selon le niveau

Lecture : H0 pas d’investissement – H5 fort investissement

C’est en master que cet investissement semble le plus conséquent et c’est en doctorat que les étudiants semblent se dire moins investis (33,4%). En réalité, ces derniers ne suivent pas beaucoup de cours et ont en revanche un travail personnel important à fournir qu’ils investissent à leur propre rythme.

Les étudiants ne déclarent pas un plus intense investissement dans leurs loisirs, seuls 20% disent y consacrer beaucoup de temps, quand la majorité s’y investit moyennement et pas plus ceux qui déclarent ne pas beaucoup s’investir dans leur travail universitaire.

30% déclarent travailler contre rémunération un nombre d’heures conséquent (37% de l’ensemble des étudiants étrangers), 47% déclaraient dans une autre question avoir un job alimentaire, il est difficile de conclure sur ce décalage qui est peut être du à la façon dont les deux questions ont été posées. Il n’en reste pas moins que près de la moitié de ces étudiants est obligée de travailler et un tiers a un emploi plutôt prenant. En parallèle, on soulignera que seuls 17% de ces étudiants disposent d’une bourse, même ceux qui se disent en programme déclarent pour la grande majorité (75%) ne pas avoir de bourse, ce qui est vraiment surprenant. En revanche, ce travail rémunéré impacte sur le temps de travail académique plus encore que sur le temps de loisir. Si, dans l’ensemble 30% disent travailler peu à la fac, c’est 40% de ceux qui ont une activité rémunérée. Ce sont d’ailleurs plus souvent des doctorants.

Des conditions d’études plus ou moins appréciées

Un certain nombre de questions portaient sur la satisfaction des étudiants quant à leurs choix d’études et conditions d’études. Qu’il s’agisse d’un point de vue général ou de questions plus pointues, l’ensemble des étrangers ne semblent pas très satisfaits, sur les 7 items proposés (satisfaction générale, satisfaction du choix de la filière, de l’administration, de l’organisation des études, de l’attention que leur accordent les enseignants..).

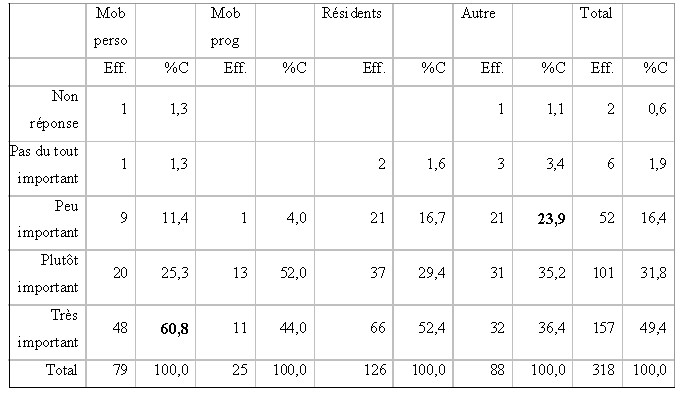

Revenons tout d’abord sur les objectifs de formation. La question des débouchés professionnels offerts par les formations est centrale. Pour la moitié des étudiants, les débouchés sont primordiaux et pour 31,8% ils sont très importants, c’est donc plus de 80% qui reconnaissent l’importance de ces débouchés.

Tableau 6. Importance des débouchés professionnels selon le type de mobilité

Khi2=17,0 ddl=16 p=0,385 (Val. théoriques < 5 = 14) V de Cramer=0,116

Les étudiants qui sont venus de leur propre initiative accordent plus encore d’importance à ces débouchés. Mais ces étudiants attribuent tout autant d’importance à l’intérêt intellectuel de la formation, ils ne sont pas moins de 95% à le préciser. Ces items retiennent l’attention de l’ensemble des enquêtés (y compris français), mais dans de moindres proportions.

Mais ce n’est pas pour autant que ces étudiants sont confiants dans l’avenir, un certain nombre estime que leurs chances d’insertion sont faibles.

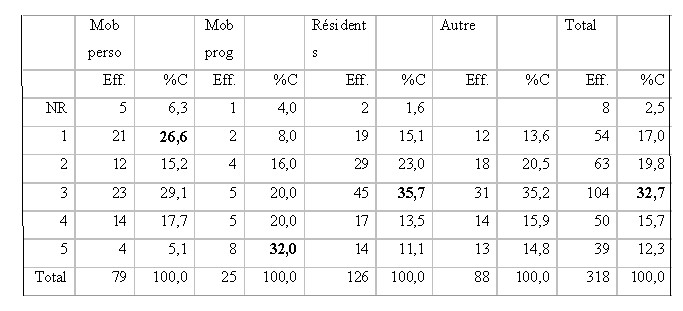

Tableau 7. Perception des chances d’insertion en France selon le type de mobilité

Khi2=24,1 ddl=20 p=0,237 (Val. théoriques < 5 = 14) V de Cramer=0,138Lecture : chances sont bonnes -1 chances sont mauvaises 5

37% des étudiants estiment que leurs chances d’insertion en France sont bonnes (items 1 et 2)[5], mais 28% estiment qu’elles ne le sont pas (items 4 et 5), sans doute la filière dans laquelle ils étudient influe sur ce sentiment plus encore que le type de mobilité qu’ils ont opéré. Ceux qui sont inscrits dans un programme de mobilité n’espèrent pas rester en France. Ces étudiants n’estiment pas leurs chances d’insertion hors de France meilleures, seuls 12% estiment que ces chances sont bonnes. C’est dire le peu de confiance qu’ils accordent en particulier au marché du travail dans leur propre pays.

Mais ces étudiants n’ont pas toujours l’impression d’avoir trouvé en France ce qu’ils étaient venus chercher. C’est en termes de satisfaction générale qu’on trouve le plus grand déficit, mais sur la majorité des items proposés, les étudiants expriment également une certaine déception.

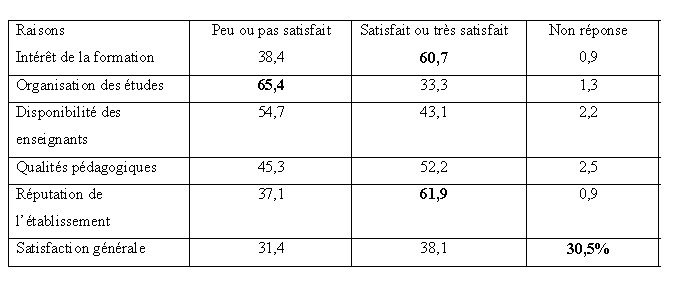

Tableau 8. Taux de satisfaction ou d’insatisfaction dans les études sur 5 items préconstruits

Lecture : les items 1 2 et 3 ont été rassemblés vers l’insatisfaction – les items 4 et 5 ont été rassemblés vers la satisfaction

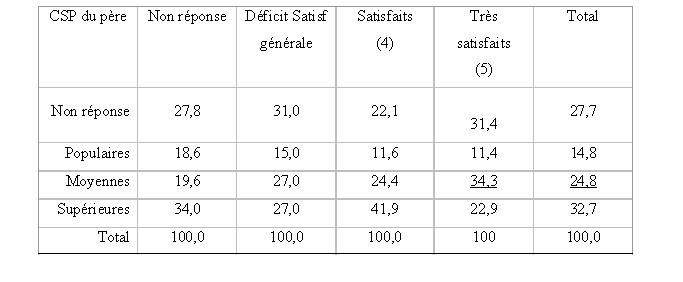

Comme pour la majorité des étudiants dans l’enquête, ces taux de satisfaction sont variables d’un item à l’autre. Mais les Sud-américains affichent une insatisfaction générale plus marquée que la moyenne que la force des non-réponses vient compléter. Sans doute des facteurs non évoqués justifient cette position. Seuls 38% se disent vraiment satisfaits quand c’est le cas de 57% de l’ensemble des étudiants étrangers et de 61% de l’ensemble des enquêtés. On retrouve ce décalage sur tous les items proposés. Pourtant ils plébiscitent la réputation de leur établissement comme l’intérêt des formations choisies. C’est plutôt l’organisation des études et la gestion de l’emploi du temps qui les déçoivent. 54,7% se disent également insatisfaits de la disponibilité des enseignants.

On remarque aussi que les jeunes des classes aisées qui fréquentent plus souvent les grandes écoles et les écoles doctorales universitaires se disent plus satisfaits que les autres. La question de l’encadrement et de l’accompagnement des étudiants doit donc être au coeur de ces insatisfactions. Ce sont les jeunes des milieux populaires qui sont les plus insatisfaits. La comparaison avec les conditions d’études dans leur propre pays les incite sans doute à déplorer le manque de moyens et une certaine désorganisation des universités françaises, le peu d’attention qui leur est accordé.

Tableau 9. Déclaration quant à la satisfaction générale selon les groupes sociaux

Tableau : % Colonnes. Khi2=10,1 ddl=9 p=0,338 (Peu significatif) V de Cramer=0,103

Lecture : 41,9% sont satisfaits et appartiennent aux classes supérieures

Il semble se dégager une insatisfaction globale supérieure à celle rencontrée chez leurs congénères français ou étrangers, mais ce sont globalement les mêmes items qui concentrent le mécontentement, les universités plus que les écoles. Il s’agit bien d’une mise en cause de la gestion des études à l’université qui manque de rigueur et de moyens.

En conclusion

Cette analyse plutôt quantitative corrobore d’autres enquêtes sur le mode de vie des étudiants étrangers. Rappelons tout d’abord que cette population ne constitue pas une catégorie sociale, que ses contours sont difficiles à cerner, que les institutions n’en donnent pas la même définition que les individus eux-mêmes qui, du coup, ont du mal à se classer dans les catégories proposées, ce qui offre un biais aux enquêtes officielles. Ils sont en général d’origines sociales plutôt aisées, ils sont plus âgés que la moyenne des étudiants, ils arrivent en France en cours de parcours, ils ont du mal à trouver leurs repères et à s’intégrer, ils sont peu aidés par les institutions (17% de boursiers) et travaillent en parallèle de leurs études. Les Sud-américains étudient le plus souvent à l’université et en langues ou sciences humaines et sociales (plus de la moitié), ils sont plus présents que d’autres sous-populations en doctorat. Ils n’ont pas une grande confiance dans leurs possibilités d’insertion en France et encore moins dans leur propre pays. Une part d’entre eux investit finalement peu des études qui ne leur semblent pas leur ouvrir de bonnes perspectives. Ils veulent cependant plus que la moyenne poursuivre en thèse. Mais ces quelques caractéristiques d’ensemble n’excluent pas que cette population soit hétérogène. On distingue des jeunes qui viennent en France pour un temps défini dans le cadre d’un programme, des jeunes qui viennent à leur propre initiative, ils sont surtout en master ou en doctorat, des jeunes qui sont engagés dans une mobilité plus ancienne qu’elle soit individuelle ou familiale. Ces types de mobilité influent autant sur les trajectoires d’études, sur les modes et perceptions d’intégration, sur les projets des étudiants. Une fois le cadre établi, des enquêtes plus qualitatives permettront de mieux comprendre tant les modes d’affiliation de ces étudiants que leurs modes de vie et leurs projets de retour ou d’installation.

[1] Campus France Hors série n°9-septembre 2013

[2] Campus France publie ses propres données ou celles du Ministère. « D’après le MESR1, en 2012-2013, la France a accueilli 18 504 étudiants latino-américains et caribéens parmi lesquels 13 517 (73 %) étaient inscrits dans les universités françaises. Les étudiants latino-américains se sont inscrits prioritairement aux niveaux Master (43,3 %) et Licence (38,2 %). Près de la moitié (49,4 %) choisissent d’étudier dans une filière de Langues, Lettres et Sciences Humaines. Viennent ensuite les Sciences-STAPS (21,4 %), avec 2 896 inscriptions en 2012-2013.

Signe d’attractivité de la France, 10 858 visas2 pour études ont été délivrés en 2012 aux étudiants latino-américains et caribéens, soit une augmentation de 23,5 % en quatre ans (nombre de visas toutes origines stable sur la même période). En 2012, environ 60 % des visas pour études ont été attribués aux seuls Brésiliens (3 565) et Mexicains (2 771). » On notera également la percée des étudiants colombiens dont 20% étudient à l’étranger et parmi eux 11% en France qui met ce pays en troisième position. Dans la plupart des pays latino-américains, seul 1% étudie à l’étranger.

[3] On rencontre déjà là une des limites de l’enquête quantitative par questionnaire qui permet de toucher un grand nombre de personnes, mais ne permet pas de préciser ou faire préciser les réponses, de réorienter le questionnement en fonction de la morphologie spécifique de la population enquêtée ce que l’on peut faire dans une enquête plus qualitative.

[4] De nombreux travaux ont montré que les filles aujourd’hui étaient mieux et plus longtemps scolarisées que les garçons, au moins dans les pays de l’OCDE et certains pays d’Amérique du sud comme l’Argentine, le Brésil ou le Chili, moins au Mexique (voir les données de l’OCDE dans Regard sur l’éducation).

[5] Pour l’ensemble des enquêtés, ce sont 50% qui estiment qu’ils s’insèreront bien avec des écarts importants 75% pour les ingénieurs et les étudiants en santé, 34% pour ceux en LSHS.

Bibliographie

Agulhon C., de Brito A., 2009, Les étudiants étrangers à Paris. Entre affiliation et repli, Paris, L’Harmattan, 282 p.

Agulhon C., 2015, « Circulation des individus, circulation des savoirs, France-Mexique, d’une génération à l’autre » in Pascal Renaud, Sylvie Didou (dir.), Circulación Internacional de los Conocimientos: Miradas Cruzadas sobre la Dinámica Norte-Sur, UNESCO-IESALC

Agulhon C., Ennafaa R., 2016, Les étudiants étrangers. Des trajectoires spécifiques ?, In Giret JF, Van de Velde C., Verley E., Les conditions de vie des étudiants, Paris, La documentation française, (à paraître)

Bel M., 2009, De l’étudiant étranger à l’étudiant international : quelle place en France pour ceux venus du Maghreb, in Mazzella S. (dir.), La mondialisation étudiante, Karthala

Campus France Hors série n°7-juin 2013

Campus France Hors série n°9-septembre 2013

Coulon A., Paivandi S., 2003, Les étudiants étrangers en France : l’état des savoirs, rapport pour l’observatoire national de la vie étudiante (OVE), Université Paris 8.

Ennafaa R. et Paivandi S., 2008, « Le non-retour des étudiants étrangers : au-delà de la fuite des cerveaux. » Formation Emploi, n°103, pp 23-38

Ennafaa R. et Paivandi S., 2008b, Les étudiants étrangers en France, Paris, La Documentation française, « Panorama des savoirs ».

Gérard E. (dir.), 2008, Mobilités étudiantes Sud Nord, Trajectoires scolaires de Marocains en France et insertion professionnelle au Maroc, Publisud, 320 p.

Mazzella S. (dir.), 2009, La mondialisation étudiante. Le Maghreb entre Nord et Sud, Karthala, coll. « Hommes et Sociétés » 401 p.

Mazzella S., Eybiyi E. (dir.), 2014, « Observer les mobilités étudiantes Sud-Sud », Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs, n° 13, pp.

Note d’information du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Flux internationaux d’étudiants : quatre fois plus nombreux qu’en 1975, n°11, 2011

OVE infos, L’activité rémunérée des étudiants, n°30, avril 2015

Paul J.J., 2008, Introduction. Fuite ou mobilité des cerveaux, Formation Emploi, n°103, pp. 5-7

Repères et références statistiques, MEN, 2013, 2014

Vinokur A., 2008, De la mobilité des cerveaux, Formation Emploi, n°103, pp. 9-21.

Texto disponible en PDF: Opinion-CatherineAgulhon-RIMAC